De Léon Martin à Madeleine Pauliac

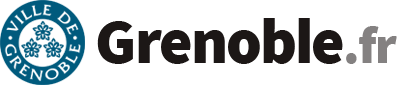

Léon Martin

Réseau Franc-Tireur

Léon Martin est un universitaire, un homme politique et un Résistant français isérois, maire de Grenoble de 1932 à 1935, de 1945 à 1947 et de 1949 à 1959.

Le 10 juillet 1940, il vote contre les pleins pouvoirs à Pétain. Il s'engage ensuite dans la Résistance, comme dirigeant fondateur du réseau Franc-Tireur dans la région alpine. Il distribue des tracts et des journaux clandestins et aide les réfractaires au Service du Travail Obligatoire (STO) à rejoindre le maquis. Il est arrêté le 4 avril 1943 par des soldats italiens (l'Italie occupant les Alpes depuis 1942) et incarcéré aux forts de l'Esseillon en Savoie. Cinq mois plus tard, à la chute de Mussolini, il s'évade et retourne en France où il participe à la Résistance dans le Massif central.

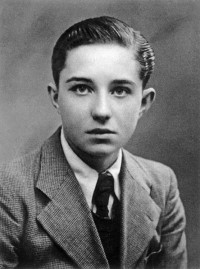

René Maus

Mouvement Combat

René Maus est arrêté au magasin de photographie Boninn-Arthaud, 1, rue de Strasbourg (boîte aux lettres du mouvement Combat), en début d'après-midi le 27 novembre 1943. D'origine juive, il est déporté à Auschwitz, le 3 février 1944, par le convoi n°67 et ne rentrera pas.

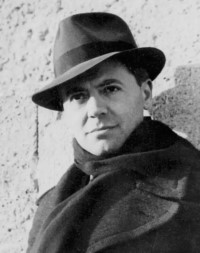

Albert Michallon

"Buridon"

Chirurgien et homme politique français, Albert Michallon sera maire (UNR) de Grenoble de 1959 à 1965.

Engagé dans la Résistance sous le pseudonyme de Buridon, il organise l'antenne chirurgicale du maquis du Grésivaudan, ce qui lui vaut d'être Officier de la Légion d'Honneur et d'obtenir la Médaille de la Résistance ainsi que la Croix de guerre 1939-1945.

Charles Michels

Charles Michels se présente aux élections législatives dans le XVe arrondissement de Paris.

Élu du Front Populaire (1936-1941), militant syndicaliste et communiste, il est arrêté puis interné le 5 octobre 1940 à Aincourt.

Le 5 décembre 1940, il est transféré à Fontevrault, puis le 21 février 1941 à Clairvaux et, en mai 1941, au camp de Choisel à Châteaubriant où il prépare l'évasion de quatre autres dirigeants communistes.

En représailles à un attentat commis contre Karl Hotz, chef de la Kommandantur de Nantes, il est fusillé par les nazis le 22 octobre 1941, à la carrière des fusillés au côté de vingt-six autres otages du camp de Châteaubriant, dont Guy Môquet.

Guy Môquet

Fusillé pour l'exemple

Guy Môquet est un jeune militant communiste, fils d'un député communiste. Il est exécuté par les nazis à titre d'exemple le 22 octobre 1941, précisément du fait de sa jeunesse et de sa filiation communiste. Il a alors dix-sept ans. Il est le plus jeune des quarante-huit otages fusillés par représailles, ce jour-là à Châteaubriant, Nantes et Paris, après l'attentat commis à Nantes le 20 octobre par des militants communistes contre le responsable des troupes d'occupation en Loire inférieure, Karl Hotz.

Jean Moulin

Unificateur de la Résistance

En janvier 1939, il est nommé préfet d'Eure-et-Loire à Chartres. Après la déclaration de guerre, il demande à plusieurs reprises à être dégagé de ses fonctions de préfet, persuadé, comme il l'écrit, que sa "place n'est point à l'arrière, à la tête d'un département essentiellement rural". En raison de ses idées républicaines marquées à gauche comme radical-socialiste, il est révoqué par le régime de Vichy du maréchal Pétain, le 2 novembre 1940, et placé en disponibilité. Refusant l'occupation nazie, il rejoint en septembre 1941 l'organisation de Résistance La France libre à Londres en passant par l'Espagne et le Portugal. Il est reçu par Charles de Gaulle à qui il fait un compte-rendu de l'état de la Résistance en France et de ses besoins, notamment financiers et en armement.

À l'issue de quelques entretiens, il est envoyé à Lyon par Charles de Gaulle pour unifier les mouvements de la Résistance. Il fonde alors le Conseil National de la Résistance (CNR), en mai 1943. Réuni pour la première fois à Paris le 27 mai 1943 sous la présidence de Jean Moulin, représentant le général de Gaulle, le Conseil national de la Résistance rassemble dans la France occupée des délégués de mouvements de la Résistance, de partis politiques et de syndicats.

Le CNR après lui

Jean Moulin est arrêté peu après à Caluire-et-Cuire, dans la banlieue de Lyon, le 21 juin 1943 et conduit au siège de la Gestapo à Lyon où il est torturé. Il est ensuite transféré à la Gestapo de Paris. Il meurt dans le train qui le transporte en Allemagne peu avant le passage de la frontière, le 8 juillet 1943. Son décès est enregistré en gare de Metz.

Jean Moulin est souvent considéré comme l'un des principaux héros de la Résistance. Il est nommé général de brigade à titre posthume lors de la Libération, puis général de division en novembre 1946.

Par sécurité, le CNR décide de mettre fin aux séances plénières après le décès de Jean Moulin et constitue un bureau exécutif de cinq membres. Son activité aboutit néanmoins le 15 mars 1944 à l'adoption à l'unanimité d'un programme qui contient un "plan d'action immédiate" pour la Libération de la France, ainsi que des mesures à appliquer une fois celle-ci acquise. Resté dans l'histoire comme le programme du CNR, ce plan prévoit notamment le rétablissement du suffrage universel, les nationalisations ou encore la Sécurité sociale. Ses dispositions constituent une grande partie des acquis sociaux dont la société française bénéfice encore aujourd'hui.

Louis Nal

"Brunet"

Il s'engage dans l'armée après son service militaire. Nommé maréchal des logis au 184e régiment d'artillerie de Valence, il rejoint l'École d'Artillerie de Poitiers en 1932.

En 1934, il rejoint le 2e régiment d'artillerie de Grenoble avec le grade de sous-lieutenant. Alors qu'il participe aux différentes campagnes avec le 30e régiment d'artillerie divisionnaire, il est nommé capitaine au front le 31 décembre 1939.

Il est l'instigateur d'un coup de main, appelé "Le geste de Sambreton", qui lui vaudra une citation à l'Ordre de l'armée.

Il est fait prisonnier mais à la suite d'une tuberculose contractée lors de son séjour dans un oflag (camp de prisonniers de guerre réservé aux officiers) en Silésie, il est rapatrié à Grenoble.

Dès 1942, il rejoint un réseau de la Résistance sous l'égide de l'Organisation de Résistance de l'Armée (ORA) - Camouflage du matériel. Sous le pseudonyme "Brunet", il commande alors l'ensemble des Groupes Francs du département de l'Isère.

Simon Nora

1921 (Paris) - 2006 (Paris)

Combattant du Vercors

Simon Nora entre dans la Résistance en 1942 dans le Jura puis dans le Vercors. Du combat de la Résistance autant que de cette expérience des exécutions sommaires et des femmes tondues en 1944, il tire l'idée d'une fragilité des sociétés humaines qui se détournent si facilement de la civilisation. Il fera partie des hauts fonctionnaires après la guerre et deviendra notamment directeur de l'ENA et conseiller politique.

Jean Pain

"La Fayette"

Ce journaliste adhère au mouvement Combat en 1942. Adjoint du docteur Gaston Valois, il est nommé chef départemental des MUR (Mouvements unis de de la Résistance). Très actif, il utilisera différents pseudonymes : Vittel, Karl, Papin ou encore La Fayette.

Jean Pain est arrêté par la Gestapo le 25 novembre 1943 à 18h15 au café du Tribunal, place Saint-André, et exécuté le soir-même. Son corps est retrouvé le lendemain au Chevalon-de-Voreppe. Son assassinat signe le début de la "Saint-Barthélémy Grenobloise", qui va massacrer les principaux chefs de la Résistance locale.

Madeleine Pauliac

Médecin Escadron bleu

Pédiatre, pendant l'Occupation, Madeleine Pauliac met ses compétences de médecin hospitalier au service de la Résistance, alors que son fiancé part travailler aux États-Unis. Tout en exerçant au pavillon des diphtériques de l'hôpital des Enfants Malades à Paris, elle participe au ravitaillement des maquis et porte secours à des parachutistes alliés.

En août 1944, elle prend part à la libération de Paris. Durant la bataille des Vosges, elle rejoint par ses propres moyens le service de santé de la 2e Division Blindée. Elle reçoit le grade de lieutenant dans les Forces Françaises de l'intérieur.

Le général de Gaulle en personne la convoque pour lui confier une mission sanitaire dans le cadre du rapatriement des 500 000 ressortissants français qui se trouvent dans la zone conquise par l'Armée rouge. Elle reçoit son ordre d'affectation pour la Pologne le 26 février 1945.

Le 27 juillet 1945, Madeleine Pauliac est rejointe à Varsovie par l'unité mobile n° 1 de la Croix-Rouge, composée de dix jeunes infirmières et ambulancières volontaires et leur chef d'unité. Au sein de cet "Escadron bleu" auquel elle donne les ordres de missions, Madeleine Pauliac va ainsi, pendant trois mois et demi, accomplir à travers toute la Pologne, et parfois jusqu'en Union soviétique, plus de deux cents expéditions.

Le 13 février 1946, elle décède en service commandé dans un accident de voiture.