De Marcel Peretto à Marie Reynoard

Marcel Peretto

1906 (Montricher-Albanne) - 1944 (Méaudre)

"Chicago"

Marcel Peretto (parfois écrit Perreto) est membre des Groupes Francs de Grenoble, compagnon d'Henri Tarze [lien vers ce nom] et connu sous le pseudonyme de Chicago. Activement recherché dans l'agglomération grenobloise, il gagne le maquis du Vercors, secteur 8 de l'Armée Secrète - Isère. Il est chargé de la surveillance de la route montant vers le plateau depuis Sassenage (Isère). Il est tué accidentellement en service le 3 mai 1944 dans le Vercors.

Gabriel Péri

Journaliste et homme politique, il s'engage tôt en politique. Il adhère aux Jeunesses socialistes à quinze ans. Trois ans plus tard, il adhère à la IIIe Internationale communiste et devient le secrétaire régional des Jeunesses communistes.

Il est vite remarqué par la direction du jeune PCF qui le charge, à vingt ans, de la Fédération nationale des Jeunesses communistes, et le nomme responsable de son journal L'Avant-garde. Il est élu membre de la direction du PCF jusqu'en 1937. À trente ans, il est élu député pour la première fois. Il est réélu en 1936.

Après l'invasion de la France, Gabriel Péri devient l'animateur des Cahiers clandestins du parti communiste.

Il est arrêté par les Allemands en mai 1941 et fusillé avec d'autres otages le 15 décembre 1941 au Mont-Valérien.

Raymond Perinetti

"Colonel Brun"

Originaire d'une famille ouvrière du Val d'Aoste, Raymond (Remo) Perinetti exerce la profession de peintre en bâtiment. Syndicaliste CGT-U, puis CGT, il milite à la jeunesse communiste en 1927 et au PCF dès 1932.

En 1939, il devient cadre clandestin du PCF et participe au comité régional semi-clandestin du PCF en août. Arrêté une première fois le 9 novembre 1939, il est interné à la prison Saint-Joseph de Grenoble puis à celle de Saint-Paul à Lyon. Il est relaxé en août 1940. Dès son retour à Grenoble, il milite clandestinement.

De nouveau arrêté en novembre 1940 à Autrans et interné à Fort Barraux, il est désigné responsable du PCF dans le camp par ses camarades. Transféré en octobre 1941, dans le Tarn puis en Ariège, il réussit à s'évader le 14 février 1943 et revint à Malleval dans le Vercors où il crée un maquis FTP avec Paul Billat.

Le 9 novembre 1943 il dirige l'opération de libération de trente-deux Résistants internés à la prison de Bellevue à Saint-Étienne. En décembre 1943, il est appelé à Lyon au commandement jusqu'en août 1945 de la Zone Sud où il entrera dans Lyon à la tête des FTP sous le nom de guerre de Colonel Brun.

De retour à Grenoble, il devient secrétaire de la fédération PCF de l'Isère en 1947, puis maire de Grenoble du 20 décembre 1948 au 23 janvier 1949, jusqu'à la dissolution du Conseil municipal par le Conseil des ministres.

Il assume d'importantes responsabilités nationales et internationales au Mouvement de la Paix, où il deviendra secrétaire non permanent du Conseil mondial. Raymond Perinetti s'est vu décerner la Croix de la Légion d'honneur.

Jean Perrot

"Delacote"

Docteur en droit, Jean Perrot est aussi un industriel : il dirige l'usine Sappey, spécialisée dans les systèmes de fixation. Au printemps 1942, il participe à un stage à l'École des cadres d'Uriage, près de Grenoble.

En novembre, il est contacté par un tourneur de son entreprise, qui lui demande d'accepter le grade de chef départemental du mouvement Franc-Tireur, dirigé jusqu'alors par le docteur Gaston Valois [lien vers Gaston Valois]. Dès lors, il organise aussitôt les services techniques et administratifs du mouvement : placement et ravitaillement des jeunes dans les maquis, noyautage des administrations, espionnage et contre-espionnage.

Jean Perrot milite également en tant que membre du directoire des Mouvements unis de la Résistance sous le nom de Delacote.

Deux rafales de mitraillette

Le 24 ou 25 novembre 1943, il rencontre le docteur Gaston Valois et le commandant Albert Reynier, deux autres résistants grenoblois. Le 29 novembre, il apprend la disparition du docteur Valois. Ce même jour vers 16 heures, deux membres de la Gestapo se présentent à son usine, 20, chemin Bresson. Une violente discussion éclate dans le bureau de Jean Perrot, qui refuse de renseigner les deux individus. Une rafale de mitraillette résonne : Jean Perrot tente d'ouvrir la porte mais une seconde rafale lui sera fatale. Son décès survient à 19 heures à l'hôpital. Son beau-frère Jean Fouletier, également présent, est plus légèrement blessé à la cuisse. Arrêté puis déporté, il mourra dans les camps nazis le 19 avril 1945.

Antoine Polotti

1913 (Iseo, Italie) - 1944 (Fontaine)

"Tony", "Georges"

Ancien secrétaire du Parti Communiste, Antoine Polotti deviendra chef d'état-major régional des Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF). Italien, il est très tôt confronté au fascisme dans son pays, et à l'exil en France. Il devient communiste et participe aux luttes politiques et syndicales d'alors.

En 1937, il s'engage dans les Brigades Internationales pour défendre la république espagnole poignardée par Franco. La France, terre de son exil, devient sa patrie. Engagé en 1940 dans l'armée française, il combat héroïquement durant la drôle de guerre.

Après la débâcle et l'effondrement militaire de la France, il rejoint très tôt la Résistance où ses qualités humaines le conduisent à assumer d'importantes responsabilités dans l'organigramme FTPF. Notamment avec Marco Lipszyc, son frère de combat, des contreforts des monts d'Espagne aux chemins tortueux des montagnes iséroises, des villes martyres espagnoles au Dauphiné écrasé. Partageant les mêmes idées généreuses, les mêmes valeurs, les mêmes rêves, ils sont assassinés ensemble le 17 mai 1944 à Fontaine.

Jean Prévost

"Goderville"

Normalien, ancien élève du philosophe Alain, Jean Prévost est journaliste et écrivain, chroniqueur dans la Nouvelle Revue Française. Il côtoie Louis Aragon, Albert Camus ou encore Antoine de Saint-Exupéry.

Après avoir soutenu sa thèse sur La création chez Stendhal à l'Université de Lyon, il rejoint le maquis du Vercors, à l'invitation de Pierre Dalloz. Il y prend le nom de Goderville, chef-lieu du Pays de Caux où est né son père, et commande sur une ligne de Saint-Nizier-du-Moucherotte une compagnie de trois cents hommes qui ignorent l'identité littéraire de leur chef. Certains s'étonnent pourtant de le voir, dans la journée, se battre les armes à la main, et de l'entendre à la nuit tombée, taper sur sa machine portative. Il écrit, entre deux attaques, son ultime essai, consacré à Baudelaire. Il tombe sous les balles ennemies au-dessus de Sassenage le 1er août 1944, le lendemain de la disparition de son ami Antoine de Saint-Exupéry.

Étienne Poiteau

"Capitaine Stéphane"

Étienne Poiteau, dit Capitaine Stéphane, est un alpiniste et Résistant du Dauphiné. Il est le fondateur de la compagnie Stéphane des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI). Cette compagnie forme le 1er bataillon de marche des FFI de l'Isère, noyau du bataillon Belledonne. En est issu en octobre 1944 la recréation du 15e Bataillon des Chasseurs Alpins, qui participe à la campagne de Maurienne durant l'hiver 1944-1945. Le Capitaine Poiteau sera fait Chevalier de la Légion d'honneur et recevra la médaille de la Résistance. Engagé ensuite dans la guerre d'Indochine, il meurt dans une embuscade sur la route de Hanoï le 4 avril 1952.

Aimé Pupin

Né le 9 février, Aimé Pupin est propriétaire d'un café, le Relais des Cheminots, rue du Polygone (actuelle rue Pierre-Sémard), derrière la gare de marchandises de Grenoble. S'y réunissent les premiers résistants de Grenoble. Autour de Léon Martin, Eugène Chavant, Eugène Ferrafiat (garagiste), Paul Deshières (cheminot) et Aimé Pupin, militants socialistes et francs-maçons pour la plupart, se crée l'antenne grenobloise du mouvement Franc-Tireur. C'est ici aussi que naît l'idée d'envoyer dans le Vercors des réfractaires au STO.

Aimé Pupin participe au premier Comité de combat du Vercors, avec Pierre Dalloz, Alain Le Ray et Yves Farge. Ce premier comité est démantelé au printemps 1943 par l'occupant italien, qui arrête Léon Martin en avril et Aimé Pupin le 27 mai. Déporté en Italie, André Pupin est incarcéré à la prison de Fossano, dans le Piémont. Il parvient à s'évader et va combattre avec les partisans italiens antifascistes avant de revenir à Grenoble à la Libération.

François-Henri De Quinsonas

"Lieutenant Fiancey"

Élève de l'École spéciale de cavalerie de Saumur (Maine-et-Loire), il sert plusieurs années comme officier. Lorsqu'il a la possibilité de s'engager dans la Résistance, pour « redorer » le blason familial, son père étant proche du gouvernement de Vichy, François-Henri de Quinsonas le fait sans hésiter. Il s'engage quelques jours après la naissance de son enfant sous le nom de Lieutenant Fiancey, en référence à l'une des propriétés de sa famille.

On l'autorise à rejoindre la Compagnie Stéphane, établie en 1944 dans le massif de la Chartreuse. Peu d'hommes de la compagnie peuvent affirmer l'avoir bien connu car il meurt face aux Allemands lors de l'attaque du fort de la Bastille, au Mont Rachais, le 27 juillet 1944.

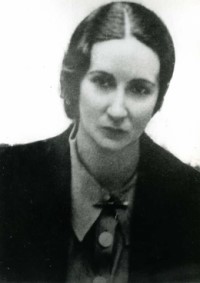

Marie Reynoard

"Claude Rousseau"

Cette agrégée de lettres enseigne à Cahors puis à Marseille, avant d'être nommée en 1936 au lycée Stendhal de Grenoble.

Dès 1940, elle s'engage dans la Résistance en fondant le mouvement Vérité. Lors d'un voyage à Marseille, elle rencontre Henri Frenay, dirigeant du Mouvement de Libération nationale.

Marie Reynoard réunit les premiers résistants grenoblois dans son petit appartement du 4, rue Joseph-Fourier. Elle prend alors le pseudonyme de Claude Rousseau. Dans son salon, fin novembre 1941, avec Henri Frenay et François de Menthon, les mouvements Vérité et Liberté fusionnent sous le nom de Libération française, puis de Combat. Ce nom devient aussi le titre du journal clandestin du réseau.

"Claire Grasset"

Marie Reynoard prend alors la direction départementale du mouvement Combat. Elle recrute des patriotes, fait de la propagande gaulliste à la sortie des usines et apprend les règles du sabotage. Le 4 octobre 1942, elle est arrêtée à la suite d'une trahison et emprisonnée à Lyon pour "menées gaullistes".

Jugée par le tribunal militaire de Lyon, Marie Reynoard est suspendue de ses fonctions puis libérée en janvier 1943, pour raisons de santé. Sitôt libérée, elle reprend ses activités clandestines, cette fois sous le pseudonyme de Claire Grasset. Elle est arrêtée à Lyon en mai 1943 par Jean Multon, un collaborateur de Klaus Barbie à la Gestapo. Elle est déportée au camp de Ravensbrück avec 960 autres femmes en février 1944.

Sa bonté et son dévouement suscitent l'admiration de ses compagnes de captivité. Les gardes du camp lancent contre elle un chien qui la mord cruellement. Ses plaies s'infectent car elle ne peut pas être soignée. Sous-alimentée, elle meurt d'une septicémie en janvier 1945.